『読み書きする身体』は、高校現代文の授業で学習する評論です。ただ、実際に本文を読むと筆者の主張が分かりにくい箇所もあります。

そこで今回は、本作のあらすじや要約、テスト解説などを含め簡単に解説しました。

[toc]

『読み書きする身体』のあらすじ

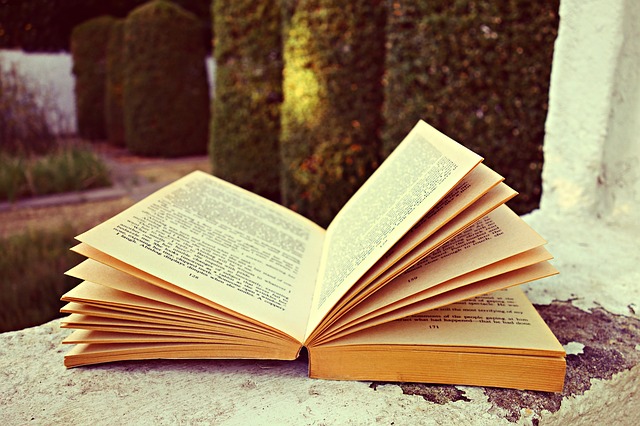

①これまで私たちが親しんできた、モノとしての本の属性が失われようとしている。一般的には、形態がどうあれ、問題は中身だということになるかもしれない。だが、本の物質性と読書との間には、身体性と知識の習得との深遠な関係がある。ヘブライ語のアルファベットを習う最初の日、教師は子どもたちにそれぞれの石盤に最初の文字を蜜で書かせ、それをなめさせたというエピソードがある。それは「文字」を単なる伝達媒体とする考えからは、絶対に出てこないような「教育」が、かつて存在していたということだ。私たちはもともと文字を、常に触覚を通して学んできた。漢字文化圏の書道、アラブ語圏のカリグラフィーの伝統、またヨーロッパにもペンとインクの伝統は残っている。意識と物質との相互的作用の中から生まれ出るものが「文字」であり「言葉」なのだ。そこをおろそかにすると、「創造」という最も重要な出発点を、子どもの時代に逃してしまう。

②文字とは有限の記号により、無限を創出する英知である。書物は読んでも読んでも、決して減ることがない。そこに収められている世界には、限りない豊かさが秘められている。こういう不思議を、読書経験を通じて、子どもたちは少しずつ見い出してゆくのだ。文字や言葉の魔術的な性質は、それを電子の媒体にも伝えていかなければならないからこそ、もう一度考えなければならない。

『読み書きする身体』の要約&本文解説

本文は、行空きによって二つの段落から構成されています。

まず第一段落では、「モノとしての本の重要性」について、そして第二段落では「書物の豊かさ」について述べられています。

全体を通しての結論としては、「文字」は人間の身体との密接な関係の中で学ばれてきたものであるとし、「モノとしての書物」の重要性を説いているのがポイントです。

つまり筆者は、電子化された形のない本などではなく、実際に形としてある書物の重要性を読者に訴えているということです。

『読み書きする身体』の語句・漢字ノート

【モノとしての本の属性】⇒「厚み」「感触」「重み」「匂い」などのこと。こうしたものは、電子化された本にはない。「属性」とは、ある事物が持っている性質や特徴のこと。

【パッケージ化】⇒複数の要素を一つにまとめること。

【深遠(しんえん)】⇒内容が奥深くて容易にはかり知れないこと。

【読書における身体性(しんたいせい)】⇒読書をする時の体の動き。「本を開く」「本を閉じる」などの体が行う行為を差す。

【差異(さい)】⇒他のものと異なる点。違い。差。※「差違」とも書く。

【触覚(しょっかく)】⇒物に触れたときに生じる感覚。

【ここに及んで(およんで)】⇒ここまで来て。

【培う(つちかう)】⇒大切に養い育てる。

【潜在的(せんざいてき)】⇒外からは見えない状態で存在するさま。

【感得(かんとく)】⇒奥深い真理などを感じ悟ること。

【活写(かっしゃ)】⇒いきいきと写すこと。

【傑作(けっさく)】⇒作品が非常にすぐれた出来栄えであること。また、その作品。

【駐在(ちゅうざい)】⇒一定の場所に相当の期間とどまっていること。

【ジャーナリスト】⇒新聞・雑誌・放送などの編集者・記者・寄稿家などの総称。

【完備(かんび)】⇒必要なものが完全に備わっていること。

【意味の媒体(いみのばいたい)】⇒意味を伝達する道具。「媒体」とは「伝達の手段」という意味。

【産物(さんぶつ)】⇒時代や環境から生み出されるもの。ある物事の結果として得られるもの。

【おろそかにする】⇒いい加減に扱う。軽く済ませる。

【有限(ゆうげん)】⇒かぎりがあること。⇔「無限」

【創出(そうしゅつ)】⇒物事を新しくつくり出すこと。

【英知(えいち)】⇒すぐれた知恵。

【見いだす(みいだす)】⇒見つけ出す。発見する。

【魔術的(まじゅつてき)】⇒人の心を惑わすような不思議なさま。

『読み書きする身体』のテスト問題対策

次の傍線部の漢字を答えなさい。

①シンエンな関係がある。

②ショッカクを刺激する。

③向上心をツチカう。

④ケッサクと呼ばれる映画。

⑤冷房がカンビされた部屋。

⑥子供にはムゲンの可能性がある。

次の内、本文の内容を表したものとして適切でないものを選びなさい。

(ア)「文字」を単なる伝達媒体とする考えからは、絶対に出てこないような「教育」が、かつては存在していたと考えられる。

(イ)物質が意識に影響を与えることで生まれ出るものが「文字」であり「言葉」であるため、この事をおろそかにすべきではない。

(ウ)文字とは有限の記号により、無限を創出する英知であり、たった数十個の文字で、限りないことを言い表すこともできる。

(エ)書物は物質でありながら読んでも読んでも減ることはなく、そこに収められている世界には限りない豊かさが秘められている。

まとめ

以上、今回は『読み書きする身体』について解説しました。ぜひ定期テストなどの参考として頂ければと思います。