国語の文法で、「連体詞」という言葉を学びます。この「連体詞」を分かりにくいと感じる人は多いようです。

理由については、「形容詞」や「形容動詞」と似ているためだと思われます。

そこで今回はこの「連体詞」について、覚え方や見分け方をなるべくわかりやすく解説しました。

[toc]

連体詞の意味

「連体詞」とは「体言を修飾する語」を意味します。

「体言」とは「名詞のこと」を指します。「名詞」というのは例えば「イス・テレビ・肉・学校」など名前がついているものです。

そして、「修飾」とは「くわしく説明すること」です。

つまり、「名詞をくわしく説明する語」のことを「連体詞」と呼ぶことになります。

例えば、以下のような文があったとしましょう。

大きなテレビを買う。

この場合、「大きな」が「テレビ」という「名詞」をくわしく説明しています。よって、「大きな」は「連体詞」となるわけです。

ポイントは、「連体詞の後ろは、必ず名詞が来る」ということです。

「連体詞」の「連体」は、「体言に連(つら)なる」と書きます。「連なる」とは「ならんで続く」という意味です。

そのため、「連体詞」⇒「名詞」という順番になるわけです。

連体詞の覚え方

「連体詞」は、おおまかに次の4つのグループに分かれます。

①「~の」形⇒「この・その・あの・どの」など。

②「~な」形⇒「大きな・小さな・色んな」など。

③「~る」形⇒「ある・あらゆる・いわゆる・きたる」など。

④「その他」形⇒「わが・われらが・たいした」など。

この中でもよく使われるのが②の「~な」形です。

したがって、最も簡単な覚え方としては語尾が「な」で直後に名詞が来れば「連体詞」と覚えるのが分かりやすいでしょう。

後は、②以外の形を問題を解きながら覚えていくというのがよいです。

そして、「連体詞」の大きな特徴として「自立語で活用しない」という点が挙げられます。

「自立語」とは「それだけ意味の分かる単語」を指し、「活用」とは「単語の後ろが変化すること」を表します。

つまり、「連体詞」は「単語の後ろが変化しない語」を表すということです。

「活用のあるなし」は、「形容詞」と比較しながら理解すると分かりやすいでしょう。

実際に「連体詞」と混同しやすい品詞として、「形容詞」が挙げられます。

連体詞と形容詞の違い

「連体詞」と「形容詞」の違いは以下の通りです。

「連体詞」=自立語で活用しない。名詞のみ修飾する。

「形容詞」=自立語で活用する。名詞以外も修飾する。

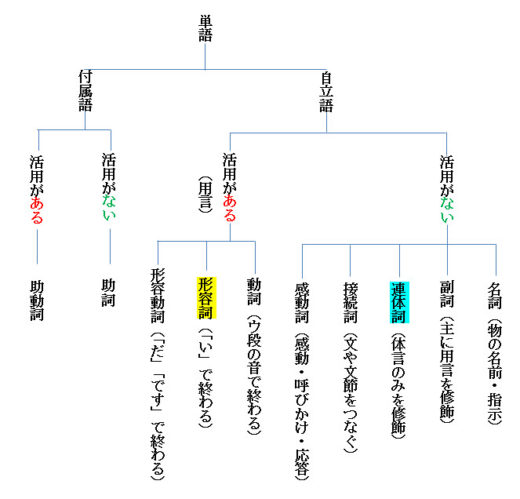

ここで、全体像を把握するために以下の図をご覧ください。

「単語」というのは、全部で10種類あります。

このうち、「連体詞」と「形容詞」は共に「自立語」ですが、「形容詞」の方は活用があります。

例えば、「大きい(形容詞)」と「大きな(連体詞)」で比較してみましょう。

「大きい」という言葉は次のように語尾が変化します。

- 「大きかろう」(未然形)

- 「大きかった」(連用形)

- 「大きく」(連用形)

- 「大きい。」(終止形)

- 「大きい(時)」(連体形)

- 「大きければ」(仮定形)

- 「大きい!」(命令形)

上の赤字部分は、形容詞の活用の種類で有名な「かろ・かっ・く・い・い・けれ」です。この中に、「~な」という形は含まれていません。

よって、この時点で「大きな」は形容詞には含まれないと判断できるわけです。

では、今度は「大きな」という「連体詞」にも注目してみましょう。「大きな」は、語尾を変化させることができません。

もしも無理やり語尾を変化させようとすると、

- 「大きかろう」(未然形)

- 「大きかった」(連用形)

- 「大きく」(連用形)

- 「大きな」(終止形)

- 「大きな(時)」(連体形)

- 「大きければ」(仮定形)

- 「大きな!」(命令形)

となります。

「終止形」や「命令形」というのは、文の終わりにくる言い切りの形のことです。

「ゾウは大きな。」(終止形)

「ゾウは大きな!」(命令形)

上記2つは、明らかにおかしな文であることが分かります。

「活用」というのは、「未然形」~「命令形」まですべての形に対応していないと「活用がある」とは言えません。

よって、「大きな(連体詞)」は活用できないので、「形容詞」とは異なると判断できるわけです。

「大きな」は活用しないので、どこまで行っても変わらずに「大きな」のままということです。

なお、「形容動詞」との見分け方は、後ろに「~だ」をつけて判断します。

【例】

- いろんな家に住む。(連体詞)

- いろいろな家に住む。(形容動詞)

「いろんな」⇒「いろんだ」は不自然。

「いろいろな」⇒「いろいろだ」は自然。

「形容動詞」も「形容詞」と同様に活用することができます。そのため、後ろに「だ」をつければ自然な言い方となります。

一方で、活用できない「連体詞」は「だ」をつけると不自然な言い方となります。

練習問題

では、今までの内容を理解できたか確認しておきましょう。以下に、問題を用意しました。

①「連体詞」は、【(ア)自立語(イ)付属語 】で【(ア)活用する(イ)活用しない】。

②「連体詞」は、【(ア)動詞(イ)形容詞(ウ)用言(エ)体言】を修飾する。

①⇒(ア)・(イ)②⇒(エ)

次の選択肢の中から、「連体詞」を1つ選びなさい。

①

(ア)彼女はとても美しい。

(イ)楽しければ、それでよい。

(ウ)きれいな空気をたくさん吸う。

(エ)おかしな生き物を見つけた。

②

(ア)この建物は高い。

(イ)きっと喜ぶだろう。

(ウ)大きい家に住みたいです。

(エ)彼女の手はとても小さい。

①⇒(エ)②⇒(ア)

①の(ウ)は「形容動詞」です。

語尾に「だ」をつけると、

「きれいな」⇒「きれいだ」(自然)

「おかしな」⇒「おかしだ」(不自然)

となります。

よって、活用できない「おかしな」は「連体詞」と判断できます。

また、②は「~の」形の「連体詞」です。もちろん、「この」は活用しないので「連体詞」と見分けてもよいです。

次の下線部の品詞を答えなさい。

①大きなスタジアムですね。

②たくましい人間になってくれ。

③夏のある日に呼び出された。

④小さいコインを買う。

⑤その本を貸してください。

①⇒「連体詞」②⇒「形容詞」③⇒「連体詞」④⇒「形容詞」⑤⇒「連体詞」

基本的には、名詞の前が「い」であれば「形容詞」と判断し、名詞の前が「な」であれば「連体詞」と判断します。

それでも分かりにくい場合は、「終止形」にしてみましょう。

①スタジアムは大きな。(不自然なので連体詞)

②人間はたくましい。(自然なので形容詞)

④コインは小さい。(自然なので形容詞)

他には、以下のように覚えてもよいです。

「形容詞」⇒語尾が「かろ・かっ・く・い・い・けれ」と活用する。

「連体詞」⇒①「~の」形②「~な」形③「~る」形で活用しない。

まとめ

以上、本記事のまとめとなります。

「連体詞」=体言を修飾する語。①「~の」形②「~な」形③「~る」形④「その他」形の4つ。

「覚え方」⇒語尾が「な」で直後に名詞が来れば「連体詞」。後は②以外の形を覚える。

「形容詞との違い」⇒「連体詞」は名詞のみ修飾し、自立語で活用しない。「形容詞」は名詞以外も修飾し、自立語で活用する。

一般的には、語尾が「な」で後ろが名詞ならば「連体詞」と覚えて問題ありません。あとは「活用できるかどうか?」を意識すれば区別が楽になるでしょう。

わかりやすかったです