台風のニュースなどで「ヘクトパスカル」という言葉がよく使われます。また、似たような言葉で「パスカル」や「ミリバール」なども聞きます。

いずれも天気に関するイメージはありますが、実際のところ違いが分かりにくいです。そこで今回は、これらの言葉の意味をなるべく簡単に分かりやすく解説しました。

[toc]

ヘクトパスカルとは

「ヘクトパスカル」とは簡単に言うと「気圧の単位」のことです。

表記はアルファベットで「hPa」と書きます。

「気圧」とは「地上にかかる大気(空気)の重さ」を指し、上空に行けば行くほど小さくなります。逆に、地面に近ければ近いほど気圧は大きくなります。

例えば、標高の高い山に登ると未開封のお菓子の袋がパンパンに膨らんだりします。これは、周囲の空気の圧力が小さくなることで、袋の中の気圧がその場所の気圧より高くなるためです。

このように、「気圧」というのは場所や環境によって変化するので、具体的な数値によって表す必要があります。そのため、「ヘクトパスカル」という単位が使われているのです。

ヘクトパスカル(hPa)自体は、圧力の単位であるパスカル(Pa)の100倍を表す単位です。

したがって、「1hPa」=「100Pa」と定義することもできます。

ヘクトパスカルの語源・由来

「ヘクトパスカル」の「ヘクト」は、英語だと「hecto」と書き、「100倍」という意味があります。

キロ(k)やメガ(M)のように、単位の頭に「h」というアルファベットを付け加えることで、元々の単位の100倍であることを表しています。

また、「ヘクトパスカル」の「パスカル」は、フランスの学者であるブレーズ・パスカル(1623年~1663年)から来たものです。

「パスカル」と言えば、「人間は考える葦である」という名言を残した哲学者として有名です。

しかし、実際には彼は哲学ではなく科学の研究もしており、科学者としての功績もしっかりと残しています。

それが、「パスカルの原理」と呼ばれるものです。

「パスカルの原理」とは「密閉流体の一部に加えられた圧力は、流体の全ての部分に等しく伝達される」というものです。

現在使われている水圧機や油圧機などは、この原理を応用したものだと言われています。

他には、「パスカルの三角形」「パスカルの定理」などを発見した功績もあります。

このようなパスカルの功績が認められ、1971年に圧力の単位として「パスカル(Pa)」が国際単位として正式に採用されることになりました。

それが今もなお使われている「パスカル」や「ヘクトパスカル」の由来ということです。

ヘクトパスカルとミリバールの違い

「ヘクトパスカル」と似た言葉で「ミリバール」があります。

「ミリバール」とは、同じく「気圧を表す単位」で「mb」もしくは「mbar」と表記します。

「ミリバール」の意味自体は、ヘクトパスカルと同じだと考えて問題ありません。

元々、気圧の単位は「ミリバール」を使用していました。

ところが、1979年にWMO(世界気象機関)の規定により、気圧の単位をミリバールからヘクトパスカルに変更することが決まりました。

その後、日本でも1992年に世界標準に合わせ、ミリバールではなくヘクトパスカルが使用されるようになりました。

このような経緯もあり、現在ではヘクトパスカルが一般に使われているのです。

「ミリバール」も使えない言葉ではないですが、現状は「過去に使われていた古い用語」という位置付けです。

なお、1気圧を1atmと換算すると、それぞれの数値は次のようになります。

1atm= 101325(パスカル)=1013.25(ヘクトパスカル)

1atm= 1.01325(パール)=1013.25(ミリバール)

どちらも数値上は全く変わらない計算になります。

台風のヘクトパスカルとは

台風のニュースなどで、

- 「中心気圧は950ヘクトパスカルです。」

- 「中心気圧は970ヘクトパスカルです。」

といった解説をよく聞きます。

この場合の数値は、「台風の中心付近の気圧」を表しています。

台風の中心付近の気圧は、数値が低ければ低いほどその台風の勢いが強いことを意味します。

例えば、日本の周辺における平均的な気圧は、約1013ヘクトパスカル(hPa)です。

これが約990hPaくらいまで下がると、風が強めの低気圧になり、約950hPaくらいまで下がると非常に風が強い低気圧となります。

さらに920hPaくらいまで下がってしまうと、甚大な被害をもたらすほどの強い風になると言われています。

「台風の気圧」は、1つの箱があると考えると分かりやすいでしょう。

箱の中に空気が1000あれば1000hpa、945あれば945hpaあるようなイメージです。

当然、空気は箱の中に閉じ込められているわけではなく外界と繋がっています。

通常はだいたい1000~1030くらいですが、そこに950という少ない状態の箱が現れたら、1000ある所の空気から箱の中に空気が流れてきます。

この流れが、すなわち「風」ということです。

数字が小さければ小さいほど風は急になるので、より強い風が吹き、強い台風となります。

過去の低いヘクトパスカル値

「ヘクトパスカル」の数値が低ければ、台風の勢いが強いという傾向があります。

下記では、過去に中心気圧が低かった台風をランキングでまとめました。

| 順位 | 台風番号 | 上陸時気圧(hPa) | 上陸日 | 上陸場所 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 6118 | 925 | 1961年9月16日 | 高知県室戸岬の西 |

| 2 | 5915 | 929 | 1959年9月26日 | 和歌山県潮岬の西 |

| 3 | 9313 | 930 | 1993年9月3日 | 鹿児島県薩摩半島南部 |

| 4 | 5115 | 935 | 1951年10月14日 | 鹿児島県串木野市付近 |

| 5 | 9119 | 940 | 1991年9月27日 | 長崎県佐世保市の南 |

※上陸時(直前)の中心気圧が低い順に並べられています。

1位は「第二室戸台風(だいにむろとたいふう)」で1951年の統計開始以来、日本に上陸した台風の中では最も上陸時の中心気圧が低い台風です。2年前の伊勢湾台風にほぼ匹敵する勢力で本土を直撃しました。

しかし、伊勢湾台風の教訓を生かして災害対策が進められていたこともあり、台風の規模の割には全体的な被害は小さかったと言われています。

2位の「伊勢湾台風(いせわんたいふう)」は1959年、和歌山県の潮岬(しおのみさき)に上陸した台風です。紀伊半島から東海地方を中心にほぼ全国に渡り甚大な被害をもたらしました。

死者及び行方不明者の数は5000人を超え、明治以降の日本の台風の災害では最も被害の大きい災害だと言われています。

3位以下も中心ヘクトパスカルは930付近とかなりの低気圧で、10位くらいまではヘクトパスカルは約930~950程度となります。

だいたいこのくらいの数値まで下がると、大きな被害をもたらすことが多い数値だと分かります。

余談ですが、気象庁は「台風が上陸した」と定義できるのは、台風の中心が北海道・本州・四国・九州の海岸線に達した場合とされています。

そのため、小さい島や半島を横切って短期間で再び海に出るような場合は、「上陸」とは呼びません。この場合は「通過」と呼びます。

低気圧=大型台風とは限らない

基本的には、ヘクトパスカルの数値が低ければ大型な台風になることが多いです。

ただし、「ヘクトパスカル」の数値が低いからと言って、必ずしも大型な台風になるとは限りません。

台風による家及び車などの被害は、主に強い風によって引き起こされます。そして、強い風というのは気圧の傾斜が急な時に発生します。

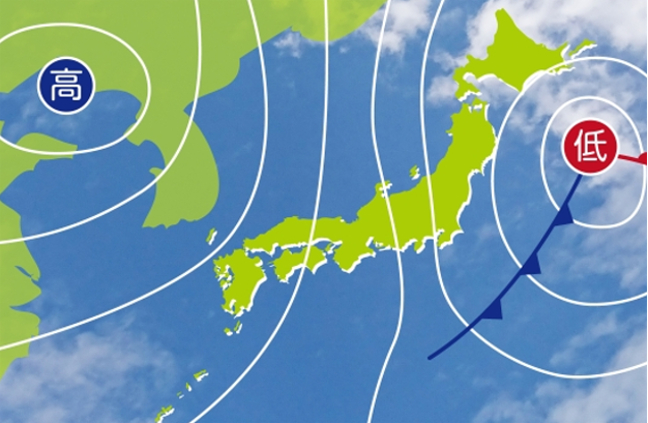

気圧の傾斜が急かどうかは、天気図の「等圧線の間隔の狭さ」を確認すれば分かります。

等圧線の間隔が狭ければ狭いほど、その部分の気圧が強いので、強い風が吹いてくるということです。

また、台風の一つの性質として、「北上したり陸地に達した頃には中心気圧が下がっていた」というケースもあります。

台風は常に同じ場所、時間、環境で動いているわけではありません。現在は中心気圧が下がっていても数時間後は分からないのです。

ヘクトパスカルという言葉はあくまで「気圧の単位」を示したものです。台風の規模の大きさや被害の強さなどを直接的に表す数値ではないのです。

まとめ

以上、今回は「ヘクトパスカル」について解説しました。

「ヘクトパスカル」=「気圧の単位」を表し、「pHa」と書く。パスカルの100倍。

「語源・由来」=フランスの科学者であるブレーズ・パスカルから。

「ミリバール」=過去に使われていた「気圧の単位」を表し、「mb」と書く。

「台風の気圧」=中心気圧の数値は、低ければ低いほど台風の勢いが強いことを表す。

「ヘクトパスカル」という言葉は、中学理科の授業などでも習う「気圧の単位」です。しかし、実際に生活している上では、天気予報などの気象関係で使われることがほとんどです。もしもニュースでこの言葉が使われた時は、ぜひ今回の内容を思い出してみて下さい。