「二番目に生まれた子」という意味で、「次男」と「二男」が使われています。どちらも「じなん」と読む言葉です。

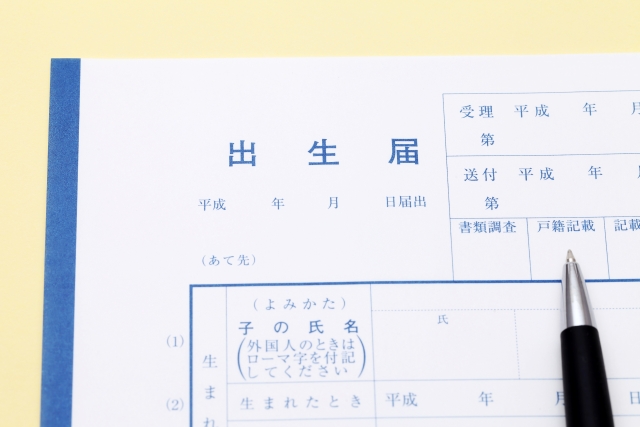

この場合、例えば履歴書や婚姻届、出生届、入学願書などの各種書類への書き方をどうすればいいのかという問題があります。

そこで今回は、「次男」と「二男」の意味の違い、正しい使い分けなどを詳しく解説しました。

次男と二男の違い

まず、「じなん」の意味を辞書で引くと次のように書かれています。

じ‐なん【次男/二男】

⇒兄弟のうち2番目に生まれた男子。

出典:デジタル大辞泉(小学館)

上記のように、「次男」と「二男」は多くの辞書では一つに統一されています。

意味は、「兄弟のうち2番目に生まれた男子」です。

また、その他の辞書だと例えば、『日本国語大辞典』だと「じなん」という見出し語の下に同じく「次男・二男」と書かれています。

こちらの意味も同様に、「息子のうち、二番目に生まれた子。次子。次郎」と記述されています。

その後の用例を見ると「吾妻鏡」と「平家物語」からのものが「次男」、「太平記」からのものが「二男」となっています。

前者2つは鎌倉時代に書かれた書物、そして、後者は室町時代に書かれた書物です。

すなわち、古くから「次男」も「二男」も用いられており、共に「じなん」と読まれていたということです。

以上の事から考えますと、今も昔も「次男」と「二男」の意味自体に違いはないことになります。

戸籍上の表記の違い

ところが、国語辞典のような一般的な使い方ではなく、「戸籍上の使い方」となると話は別です。

戸籍の掲げ方を見ると、「じなん」は「二男」となっています。「次男」とは掲げられていません。

これは現行の「戸籍法施行規則」の付録に戸籍の記載のひな形があり、「長男・長女・二男・二女」と例示されていることによるものです。

つまり、一般に「次男・二男」の両方の書き方が存在する「二番目に生まれた男の子」に対し、戸籍上の記載は「二男」を用いているということです。

したがって、履歴書や身上書においてどのように記載すべきかを考えると、戸籍の記載に合わせ、「二男」と書くべきであるという結論になります。

その他、戸籍にまつわる以下の14の届け出もすべて「二男」を使うことになっています。

- ①出生届

- ②婚姻届

- ③離婚届

- ④認知届

- ⑤復氏届

- ⑥帰化届

- ⑦特別養子縁組届

- ⑧就籍届

- ⑨分籍届

- ⑩入籍届

- ⑪国際取得届

- ⑫養子離縁届

- ⑬養子縁組届

- ⑭特別養子離縁届

これは男性だけでなく女性に関しても同様です。「長女・三女」はそのままでよいですが、「次女」は戸籍関連の書類には使うことができません。

そのため、女性も男性と同様に「二女」と書く必要があります。

「じなん」か「になん」か

表記の仕方以外に、「読み方」についても問題になってきます。この場合の「二男」をどう読むか?ということです。

「戸籍法施行規則」の立場では、漢字表記のみを例示していて、その読み方までははっきりと指示していません。

もっとも、戸籍の担当者は「二男」を口頭で言い表す時、「じなん」と呼びならわしているとのことです。

役所及び公的な機関における公用文などでは、戸籍に関する限り「二男」と書き、「じなん」と読む慣用が固定しているという実情があります。

では、実際にどちらの読み方が正しいのかということですが、この場合、「二」という漢字そのものの読み方が問題になってきます。

「二」を「当用漢字音訓表(昭和48年、内閣告示)」でみると、「二・ふた・ふたつ」とあり、この内の字訓は「ニ」だけです。

したがって、「じなん」という語に同じ意味で「二男」と「次男」があるとするならば、この内で「じなん」に用いることのできるのは「次男」だけということになります。

ところが、「漢和辞典」の方を引くと、「二」の字音は「漢音ジ・呉音二」です。

そのため、本来は「二男」と書いて「ジナン」と読んでもよく、戸籍の掲げ方もこれに準拠しているというわけです。

これに対し、「次」の字音は「漢音・呉音ともシ」で「ジ」というのは慣用音です。

「次」という字になぜ「慣用音ジ」が生まれたかについては、旧字体が「次」であり、へんの部分に「二」という形が用いられていたことによるとされています。

すなわち、「次」を「ジ」と読むようになったのは、「ニ」を「ジ」と読んだことに由来するということです。

その点においては、「二」を「ジ」と読むのが本来の用い方ということになります。

手紙の末尾などに記す「不二」もその読み方は「ふじ」であり「ふに」ではありません。また、「二郎」も一般には「じろう」と読み、「にろう」とは読みません。

しかし、このような特殊な語の読み方や固有名詞の読み方を掲げないようにしたのが「当用漢字音訓表」です。

ゆえに、「当用漢字音訓表」に従えば「二男」の読み方は「になん」の方ということになります。

ただし、念のために補足しておくと、「当用漢字音訓表」の場合もその前書きに示す通り、「音訓使用の目安を示すもの」です。

この点において、国語審議会答申の前文では、「運用に当たって個々の事情に応じて適切な考慮を加える余地のあるもの」と解説しています。

したがって、「当用漢字音訓表」の「二」に「ジ」という字訓が掲げられていなくても、「二男」を読み習わしに従って「じなん」と読むことまでは否定できないということです。

なお、「じなん」に関連した言葉で、「じなんぼう」「じさんなん対策」などの語がありますが、これらは「次男坊」「次三男対策」と書くのが一般的です。

その証拠に、『日本国語大辞典』では「じなんぼう」という見出しに「次男坊」だけを掲げ、「二男坊」の方は掲げられていません。

これは「次男坊」の方が広く一般的に使われているからだと言えます。

まとめ

以上、今回の内容のまとめです。

「次男/二男」=兄弟のうち2番目に生まれた男子。

「違い」=意味自体に違いはない。

「使い分け」=戸籍関連の書類はすべて「二男」を用いる。

「読み方」=本来は「になん」だが「じなん」が慣用的に読まれている。(「じなん」の読み方は否定できない)

一般的な使い方をする分には、どちらを使っても構いません。ただし、公文書や戸籍関連の書類に関しては、「次男」ではなく「二男」の方を使うようにしてください。