「理論」と「論理」は、お互いが前後をひっくり返した同士の言葉です。

そのため、どちらも似たようなイメージを持つ人が多いのではないでしょうか?しかし、実際は明確に異なる言葉だと言えます。

この記事では、「理論」と「論理」の違い・使い分けをなるべく簡単にわかりやすく解説しました。

理論の意味

まず、「理論」の意味を調べると次のように書かれています。

【理論(りろん)】

⇒個々の現象を法則的、統一的に説明できるように筋道を立てて組み立てられた知識の体系。また、実践に対応する純粋な論理的知識。

出典:デジタル大辞泉(小学館)

「理論」とは簡単に言うと「知識を整理して、一つにまとめたモノ」だと考えてください。

辞書の説明の「体系」とは、「各要素を統一してまとめたもの」を意味します。つまり、知識の断片のみであれば、それは理論と言えないわけです。

例えば、「野球のバッティング理論」であれば、

- 「バットの上手な握り方」

- 「スイングの軌道の仕方」

- 「打つ瞬間の左足の開き方」

などの知識を総合的にまとめたものとなります。

また、「おいしいラーメンを作る理論」であれば、

- 「スープの配合の仕方」

- 「麺の上手なこね方」

- 「ちょうどよい茹で時間」

などの知識が一つに整理されたものとなります。

このように、個々の知識を一つにまとめたものを「理論」と言うわけです。

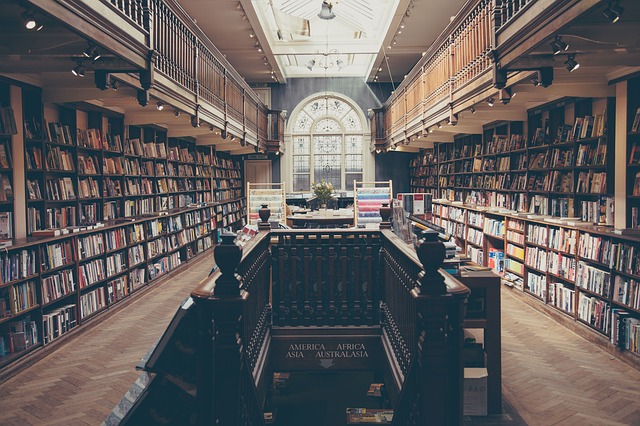

イメージとしては、「理論」=「一冊の本がある」と考えると分かりやすいでしょう。

一冊の本の中に個々の知識がまとめられており、一つの大きな内容としてまとめられているような形です。

なお、「理論」のことを英語で「セオリー(theory)」と言います。

論理の意味

続いて、「論理」の意味です。

【論理(ろんり)】

①考えや議論などを進めていく筋道。思考や論証の組み立て。思考の妥当性が保証される法則や形式。

②事物の間にある法則的な連関。

③「論理学」の略。

出典:デジタル大辞泉(小学館)

「論理」とは簡単に言うと「考える時の筋道のこと」です。別の言い方をすれば、「結論を出すまでの思考の流れ」と言ってもよいでしょう。

例えば、次のような思考の流れを「論理的(論理がしっかりしているさま)」と言います。

- 「きのうは走りすぎた。」⇒「今日は筋肉痛がひどい。」

- 「あのお店は常に行列だ。」⇒「おいしい料理に違いない。」

- 「楽しくて熱中できるゲームだ。」⇒「人気が出るだろう。」

いずれも結論を出すための筋道がしっかりしています。

このように、頭の中の思考の手順を正しくつないだ様子を「論理的」と言うわけです。

逆に、思考の流れが適切でなければ、それは「論理的」とは言えません。

例えば、以下のような思考の筋道は「論理的」とは言いません。

- 「昨日は食べすぎた。」⇒「今日はやせた。」

- 「まずくて高い料理だ。」⇒「人気が出るに違いない。」

- 「午後から晴れる予定だ」⇒「傘を持っていこう。」

いずれも結論を出すための思考が、ちぐはぐになっていることが分かるかと思います。「論理」は、結論を導き出すための思考の過程を意味します。

したがって、その過程は単なる個人の感想などではなく、多くの人が納得できるような事実を並べたものでないと「論理的」とは言えないのです。

ちなみに、「論理」は英語で「ロジック(logic)」と言います。

理論と論理の違い

ここまでの内容を整理すると、

「理論」=知識を整理して一つにまとめたモノ。セオリー。

「論理」=結論を出すまでの思考の流れ。ロジック。

ということでした。

つまり、両者の違いを簡単に表すと以下のように定義することができます。

「理論」=「知識の完成品」「論理」=「思考の過程」

「理論」は「知識の完成品」なので、人間が考えに考え抜いて作り出したものです。

一方で、「論理」は「思考の過程」なので、「理論」にたどり着くための途中を表す筋道です。

したがって、「論理」がしっかりとしていればおのずと「理論」となります。

逆に、「理論」を元に考えれば変な考え方、変な筋道になることも少ないのです。

注意点としては、必ずしも「論理」は正しい筋道とは限らないという点です。

よく、「あなたの論理は飛躍している」「あなたのロジックは間違っている」などと言いますが、それは「論理」があくまで過程だからです。

「理論」であれば、具体的なデータや数字など誰もが納得できるような客観性・事実性が必要です。しかし、「論理」は思考の過程なのでその人の主観の可能性もあります。

そのため、「論理が正しい・おかしい」などのセリフをよく聞くわけです。もしも「論理がおかしい」と言った場合は、「相手の思い込みや偏見が強い考え」という意味だと認識しましょう。

理論と論理の使い方・例文

最後に、実際の例文です。それぞれの使い方を確認しておきましょう。

【理論の使い方】

- スポーツ科学の分野で、理論を確立する。

- 理論を組み立てて、新しい公式を見つけ出す。

- あなたの説明は、理論的に正しいと言える。

- 独自の音楽理論で、生徒を指導するやり方だ。

- アインシュタインの相対性理論について学ぶ。

- 野球の延長戦で、送りバントをするのはセオリーだ。

【論理の使い方】

- 最新のデータを元に議論するのは、非常に論理的だ。

- 読書を繰り返すことで、論理的な思考方法を養う。

- 私の論理で言えば、あなたの方が間違っている。

- 学者の説明は、秩序立った論理で裏付けされている。

- あなたの主張は、論理的に正しいと言えるだろう。

- ロジックに矛盾があることをつかれてしまった。

補足すると、「間違ったロジック」とは言いますが、「間違ったセオリー」とは言いません。※「セオリーを無視する」とは言います。

そもそも、「理論(セオリー)」は「正しい」ということが前提にあります。一方で、「論理(ロジック)」は「正しい結果を導くためのプロセス」です。

したがって、両者の使い方に微妙な違いが出てくるわけです。

なお、後ろに「的」がつく場合はどちらも使うことができます。

「〇」⇒「理論的に正しい」「〇」⇒「論理的に正しい」

前者は「(すでにこういう理論があるので)正しい」、後者は「(しっかりとした筋道で考えたので)正しい」という意味です。

まとめ

以上、本記事のまとめとなります。

「理論」=知識を整理して一つにまとめたモノ。セオリー。

「論理」=結論を出すまでの思考の流れ。ロジック。

「違い」⇒「理論」は「知識の完成品」を指し、「論理」は「思考の過程」を指す。

「理論」は、客観的にみて納得できるモノでなければいけません。一方で、「論理」は主観的になりすぎないように正しい筋道を追うことが重要です。両者の特徴をしっかりと押さえた上で、正しく使い分けるようにしましょう。