『血であがなったもの』は、教科書・文学国語で学習する文章です。高校の定期テストの問題にも出題されています。

ただ、実際に文章を読むとその内容が分かりにくいと感じる箇所も多いです。そこで今回は、『血であがなったもの』のあらすじや要約、意味調べなどをまとめました。

『血であがなったもの』のあらすじ

本文は、大きく5つの段落から構成されています。以下に、各段落ごとのあらすじを紹介していきます。

①太平洋戦争の末期、私が在学していた沖縄師範学校では、職員や生徒が軍の指揮下に入り、鉄血勤皇師範隊として編成された。私は通信部隊に配属され、軍の伝令や情報宣伝活動を手伝うことになった。1945年、米軍が沖縄本島に上陸後、戦況は急速に悪化し、5月末には司令部が首里から摩文仁へと転進(退却)し、私の属する部隊もそれに従った。仲間たちも次々に戦いで倒れていった。伊敷方面への伝令に向かう途中、私は壕に逃げ込むと、偶然、同級生の上原兄妹たち避難民に会った。いっしょに逃げてくれと頼まれたが、私は任務を優先し、それを断って司令部へ戻る道を選んだ。帰路には、多くの人々が倒れたままの光景が広がっていた。

②司令部の壕に到着した私は、そこでの混乱と絶望的な状況を目の当たりにし、敗戦を実感した。そして増永隊長から「解散」と告げられた瞬間、すべての支えを失い、自分の存在意義さえ揺らぐ思いがした。地元住民たちの黒い着物に着替えた参謀たちの哀れな姿は私を惑乱させ、衝撃を与えた。病み衰えた若い大尉に、父の形見である銀の鎖を差し出された私は、わけもなく興奮を覚え、半ば捨て鉢な気持ちになった。6月19日の晩、私は仲間と三名で国頭へ行くことに決め、出発した。だが、地下足袋を盗まれ、はだしで歩いていたので、激痛に襲われるようになり、仲間からも離れてしまう。海が見える所まで来ると元気が出て、岩陰に潜んでいた民間人に自分の持っている米と地下足袋の交換を頼むが、無理な相談で、結局米をその人たちにあげてしまった。再び司令部の管理部の壕に戻ると、人々は水を分け合いながら必死に生き延びようとしていた。米軍の戦闘は続き、多くが力尽きていった。海岸にたむろしていた人々が我先にと沖へと向かって泳ぎ出し、私も夢中で泳ぎ出したが、冷たい海の中で気を失ってしまった。

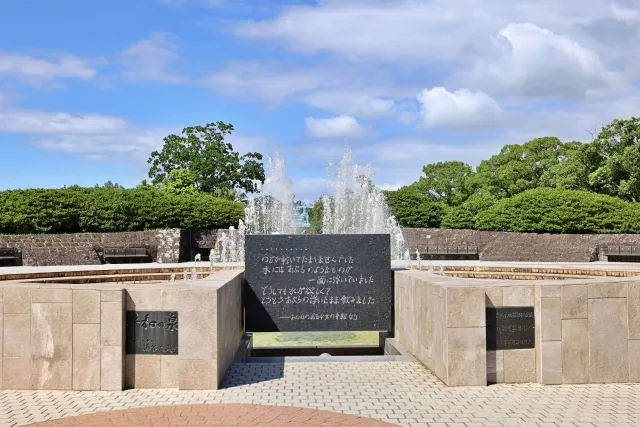

③私は、摩文仁海岸で意識を取り戻した。敗戦を意識し、「多くの犠牲の上に人の幸福はあるのか」と自問する。私は、偶然出会った従妹とともに国頭方面へ脱出することになる。8月初め、東風平村にたどり着いた。米軍の戦闘も収まってきており、知り合った日本兵たちと潜伏生活を続けるうちに近隣の壕に移ることになった。

④摩文仁を離れて二か月ほどたった頃、私は母への思いを募らせる。9月2日、私は感謝をこめて月を眺めながら、生き永らえた生命を抱き締めた。その時、女性が歌う懐かしい郷土の民謡「浜千鳥」が聞こえてきて心を揺さぶられた。歌声を頼って歩いて行くと、同じ壕で生活していた光さん、貞さんの姿が見え、光さんの踊る姿は夢幻の境に遊んでいるようだった。そこへ白井兵長が現れ、日本が無条件降伏したことを伝えた。私は皇国の必勝を期待していた自分を支えるものが崩れていくのを感じた。白井兵長は、これ以上の犠牲を出すよりはこれでいい、さっきの踊りのような平和に充ちた生活はかけがえのないものだと言った。私はかつての仲間たちを想い、強い悲しみに襲われた。白井兵長は、勉学に励み、本を読むことを勧め、機会があったら東京へ出てこいと言った。その言葉が優しい兄の言葉のように感じられた。「二度と失ってはならないものだ」という白井兵長の言葉が心の底に沁み込むのを感じ、私は彼らの思いを受け継ぎ、平和を守りたいと強く感じた。

⑤9月15日の晩、一人の男が日本の無条件降伏を知らせに来て、9月23日に私たちは投降した。米軍のトラックで向かった民間人用施設では、人々が働き始め、子供たちは笑顔が広がっていた。その穏やかな光景に、私は久しぶりに心が明るくなるのを感じた。私はそこでは降りず、収容施設へと向かった。

『血であがなったもの』の要約&本文解説

『血であがなったもの』は、沖縄戦を生き抜いた筆者が、極限の体験を通して「生きる意味」と「平和の尊さ」に気づく記録です。

物語は、太平洋戦争末期に沖縄師範学校の生徒として「鉄血勤皇師範隊」に動員された筆者の体験を中心に描かれます。戦場では、仲間の困難や飢え、恐怖が日常となり、「生きること」自体が重く感じられるほどの極限状態に置かれます。

筆者は任務と人間の感情の間で葛藤しながら、困難に直面する学友を前に、「生き残る意味」を見失っていきます。敗戦を迎えた際には、「これまでの努力や犠牲は何だったのか」と深く考え込む場面もあります。

しかし、白井兵長の「二度と失ってはならないものだ」という言葉を通して、筆者は「生きることの尊さ」に気づきます。過酷な体験を乗り越えたからこそ、平和を築き、尊い体験を次世代に語り継ぐ責任があると悟るのです。

この作品のテーマは、「失われた努力を無駄にしないこと」と「平和の尊さ」です。戦場の体験は単なる過去の出来事ではなく、「生きること」「学ぶこと」「語り継ぐこと」への使命として今に生きています。

わたしたち読者は、この物語を通じて、沖縄戦の悲惨さだけでなく、平和を守る大切さや、起こった過去を次世代へ伝える重要さを学ぶことができます。

『血であがなったもの』の意味調べノート

【攪乱(かくらん)】⇒混乱させること。

【壕(ごう)】⇒避難のために土を掘って作った穴。

【包囲網(ほういもう)】⇒敵を取り囲む陣形。

【所狭しと(ところせましと)】⇒場所がいっぱいで余裕がない様子。

【凝然(ぎょうぜん)】⇒動かずじっとしているさま。

【ひょっくり】⇒突然、思いがけなく現れるさま。

【膿臭(のうしゅう)】⇒膿のような悪臭。

【人いきれ(ひといきれ)】⇒人が多くて立ち込める熱気や匂い。

【逐一(ちくいち)】⇒ひとつひとつ、詳細に。

【召集(しょうしゅう)】⇒集めて呼び出すこと。

【希求(ききゅう)】⇒強く求め望むこと。

【自在(じざい)】⇒自由に扱えること。

【おぞましく】⇒非常に不快で恐ろしいさま。

【第一装(だいいちそう)】⇒旧軍隊の軍服のうち、礼式用のもの。

【唖然(あぜん)】⇒驚きあきれて声も出ないさま。

【不格好(ぶかっこう)】⇒見た目や形が整っていないさま。みっともないさま。

【威風堂々(いふうどうどう)】⇒立派で威厳のあるさま。

【羽振り(はぶり)】⇒財力や勢力の大きさ。

【随員(ずいいん)】⇒付き従う人。

【羨望(せんぼう)】⇒うらやましく思うこと。

【愛惜の情(あいせきのじょう)】⇒親しみ愛するがゆえに惜しむ気持ち。

【押しいただく】⇒恭しく捧げ持つ。

【弾雨(だんう)】⇒雨のように激しく飛んでくる弾丸。

【敗残兵(はいざんへい)】⇒敗戦後に残った兵士。

【屈強(くっきょう)】⇒丈夫で強いこと。

【目論んで(もくろんで)】⇒考えをめぐらせて。企てて。

【蛸壺壕(たこつぼごう)】⇒戦場で兵士一人が隠れ潜むように掘った穴。

【功を奏する(こうをそうする)】⇒効果を表す。成功する。

【地下足袋(ちかたび)】⇒じかに土を踏む足袋のこと。

【逡巡(しゅんじゅん)】⇒迷ってぐずぐずすること。

【掩蓋(えんがい)】⇒物の上を覆うもの。敵の弾を防ぐために、壕の上部を覆ったもの。

【四散(しさん)】⇒四方に散らばること。

【屹立(きつりつ)】⇒高くそびえ立つこと。

【炸裂(さくれつ)】⇒激しく爆発すること。

【狭小(きょうしょう)】⇒非常に狭いこと。

【掃討(そうとう)】⇒残らず払い除くこと。

【ありつく】⇒やっとの思いで手に入れる。

【自暴自棄(じぼうじき)】⇒希望を失い、投げやりな気持ちになること。

【修羅場(しゅらば)】⇒激しい争いが行われる場所。

【魅入られた(みいられた)】⇒とりつかれた。

【焦燥に身を駆られる(しょうそうにみをかられる)】⇒焦りで気持ちが押される。

【衝動(しょうどう)】⇒抑えきれない強い気持ちや行動の欲求。

【虎口を脱し(ここうをだっし)】⇒危険な場所から脱出し。

【渦中(かちゅう)】⇒問題や事件の中心にいること。

【望見(ぼうけん)】⇒遠くから眺めて見ること。

【和している(わしている)】⇒仲良く調和している。

【一散に(いっさんに)】⇒脇目もふらずに懸命に走るさま。

【うら悲しく】⇒もの悲しく。なんとなく悲しく。

【郷愁(きょうしゅう)】⇒故郷を懐かしく思う気持ち。

【愕然として(がくぜんとして)】⇒非常に驚いて。

『血であがなったもの』のテスト対策問題

次の傍線部の仮名を漢字に直しなさい。

① ドウクツに逃げ込んで休息した。

② 内容をチクイチ報告する。

③ 台風でヒナン指示が出た。

④ 壁をフンサイして道を開く。

⑤ 傷にホウタイを巻き終えた。

次のうち、本文の内容を最もよく表しているものを選びなさい。

(ア)筆者は、戦争で失った仲間の無念を忘れるために、戦争の記憶を封印しようと決意した。

(イ)筆者は、敗戦をきっかけに「国のために戦うことこそが尊い」と強く信じるようになった。

(ウ)筆者は、戦争による多くの犠牲を通して命の尊さに気づき、平和を築く責任を感じた。

(エ)筆者は、敗戦後も再び戦うことを望み、仲間の復讐を心の中で誓った。

まとめ

今回は、『血であがなったもの』について解説しました。ぜひ定期テストの対策として頂ければと思います。